在这个讲座中,我们从形而上学基本问题的范围出发提出一个问题,即:“物(Ding)是什么?”这个问题已经非常古老了,但只因它必然一再要被问及,所以本身始终是一个新问题。

关于“物是什么”这个问题,通常在其被正确地提出之前,某些漫无边际的闲谈很可能立刻就已经开始了,从某个方面来说,这种情况也很正常;因为哲学每次开始的时候,都会处于不利的境况中。科学就不会遇到这种情况,对于科学来说,日常的表象、判断和思维总已经提供了某种直接的通道和入口。如果人们把日常表象作为衡量一切物的惟一尺度的话,那么哲学一定是某种古怪的东西,思想家立场的这种古怪,只有经过猛烈的冲击才能得到理解。与之相反,科学研究直接就能够从其对象的描述开始,尽管问题可能会变得更加混乱和困难,也无须抛弃所选择的追问层面。

相反,哲学却在立足点和层面上反复无常,所以,人们在它那里通常会长时间地茫无头绪。但如果确实需要对那种应该被追问的东西进行先行思考的话,这种不可避免的或常常是有益的混乱就并不过分。另一方面,应该被追问的东西本身就伴有危险,人们对于其意义不假思索,就对哲学漫无边际地说三道四。我们将首先花一个小时的时间,也只花一个小时来思考我们的计划。 [1]

问题为:“物是什么?”某些思考立刻就会出现,人们可能会说:使用或享用可支配的物,消除不方便的物,设法搞到必需的物,就是这些意思;可是,随着“物是什么”这个问题,人们丝毫没能开始真正的追问。没错,人们根本没有开始。对于这个问题更大的误解是,人们想要试图去证明,借助这个问题人们可能已经开始了某种追问。不,人们借助它什么都不可能开始。对于我们的问题的这个表述是如此的真,以至于我们甚至必须将之理解为对其本质的一种规定。“物是什么?”这是一个人们借助它什么都不可能开始的问题;关于这个问题本来无需更多言表。

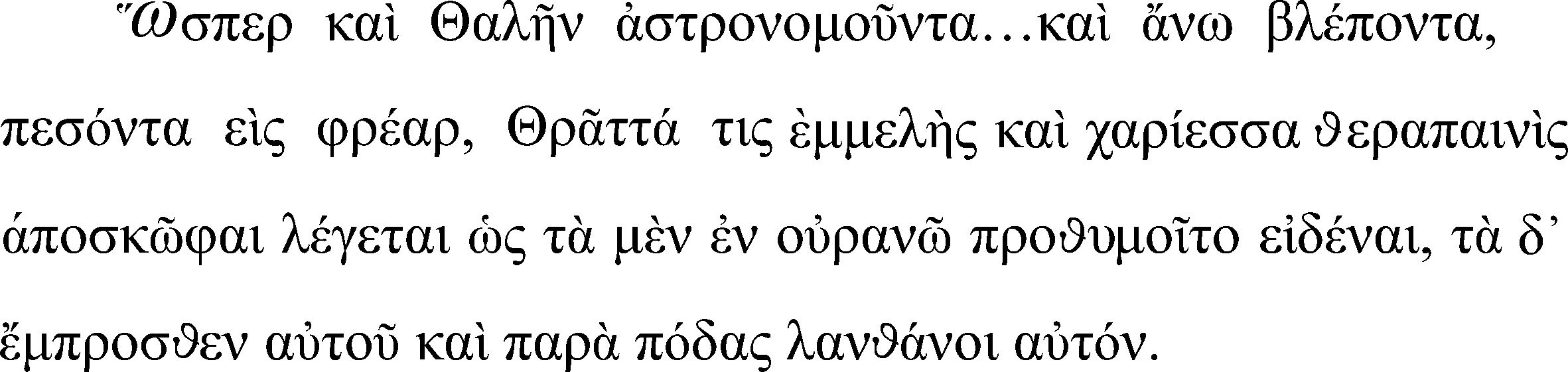

由于这个问题已经相当的古老,就像西方哲学的起源在公元前7世纪的希腊那样古老,还好有关历史方面的这个问题有简短的记录。对于这个问题,有一小段历史被流传下来,柏拉图给我们保存在其对话《泰阿泰德篇》中(174a):

人们这样讲述关于泰勒斯的故事,他在仰望上苍、研究天穹时掉进了井里,对此,一个诙谐幽默的色雷斯女仆嘲笑他说,当他想要把所有的热情都用于对天空中的物的探究上的时候,摆在眼前和脚下的东西就已经对他隐藏起来了。

柏拉图给这段历史记载附加了一句话:

但同样的讥笑也适用于所有那些进入到哲学中的人。

据此,我们必须肯定,“物是什么”这个问题是一个要遭女仆嘲笑的问题,即使一个十足的女仆,也一定觉得有些可笑。

通过标画关于物的问题,我们已经意外地知道了提出那个问题的哲学的特性,哲学就是那样的一种思考,人们从其出发本质上什么都不可能开始,并且必然会遭到女仆的嘲笑。

对哲学的这种定义决不是在简单地开玩笑,毋宁说,它是深思熟虑的。我们确实会偶尔想起来,我们或许曾经就在我们的思考过程中掉进井里,好长时间都没有对此追根究底。

人们现在仍然还可以说明,我们为什么要谈论形而上学的基本问题,但在这里,“形而上学”的这个名称只是暗示出,被讨论的问题居于哲学的核心或中心。与之相反,我们用“形而上学”这个词所意指的,根本不是哲学领域内的,区别于逻辑学或伦理学的一个科目。哲学中没有分科,因为它本身就不是专业,它不是专业,因为某种领域内的学院知识虽然是必不可少的,但还不是本质性的,因为在哲学中,特别是诸如分工那类事情立刻就会变得毫无意义。因此,我们要尽可能地把“形而上学”这个名称,从所有历史上附着于它的含义中抽离出来。但这只是给我们标画出了某种先行的东西,人们在那里尤其会遇到掉进井里的危险。根据这些一般性的准备,我们现在就可以进一步描画我们的问题了:物是什么?

* * *

[1] 这个讲座的抄本未经作者知晓很快就被复印并在德国之外引起争执,而且没有出处说明。